プログラム設計やソフトウェア関連のコンサルティングなど、コンピュータ周りの業務を幅広く手掛ける、株式会社コンピュータ技研。

ビジネスを推進できる優秀な人材の育成に力を入れ、『次世代を担う若手が、素敵な人生を歩めるように』をテーマに、一年間のセミナープログラムを実施しています。

今回は第3回社内セミナー(東京編)です。

大阪で行われた第3回セミナーの様子はこちら

「本当に取り組みたい問題を自分たちで考えよう」

自主的に動き始めたメンバーたち

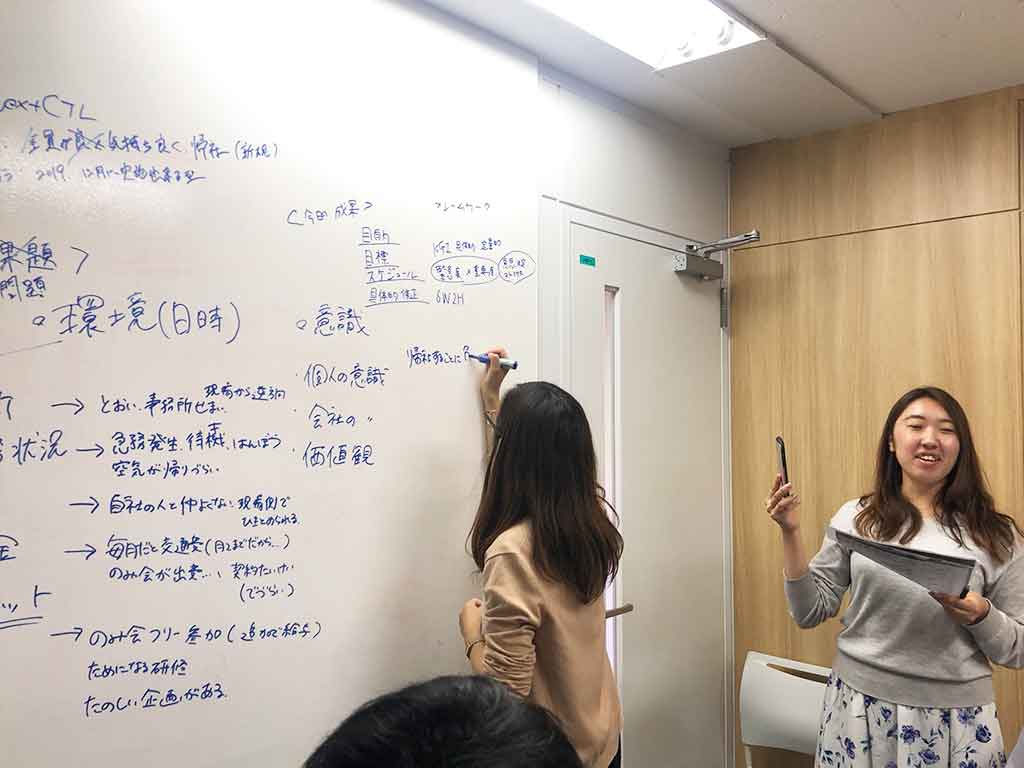

第3回セミナー東京編での参加者はオンライン参加も含めて11名。第1・2回では「何をするセミナーなんだろう」と少し不安げな表情のメンバーも見受けられましたが、回を追うごとに参加者の表情も明るく、チームとしての一体感が感じられるようになってきました。

今回はセミナーの実施前に、メンバーの一人一人に取り組んでもらう宿題を設定していました。

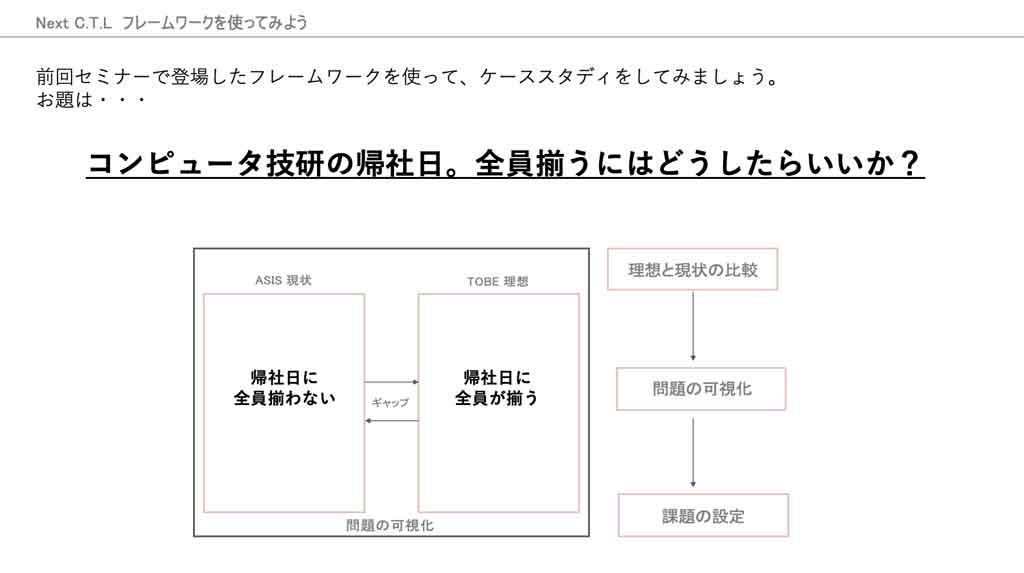

内容は、第2回で学んだ「ASIS/TOBEフレームワーク」を実際に使ってみよう、というもの。

仮のテーマとして、「帰社日に全員が集まるにはどうしたらいいか?」というお題が設定されていました。

しかし、大阪オフィス側の前回のセミナーの共有を受けて、「自分たちが本当に取り組みたい問題でなくては、やらされている状態から抜け出せない」と判断した東京メンバーは、自主的に改めて取り組みたい問題とその目的を考える事前ミーティングを設けていたそうです。

彼らは早くも次のステップである「会社の問題を自分ごとと捉える」、そして解決すべき問題を自ら考え始めていました。

事前ミーティングの結果を共有。現状と理想の整理とギャップの確認。

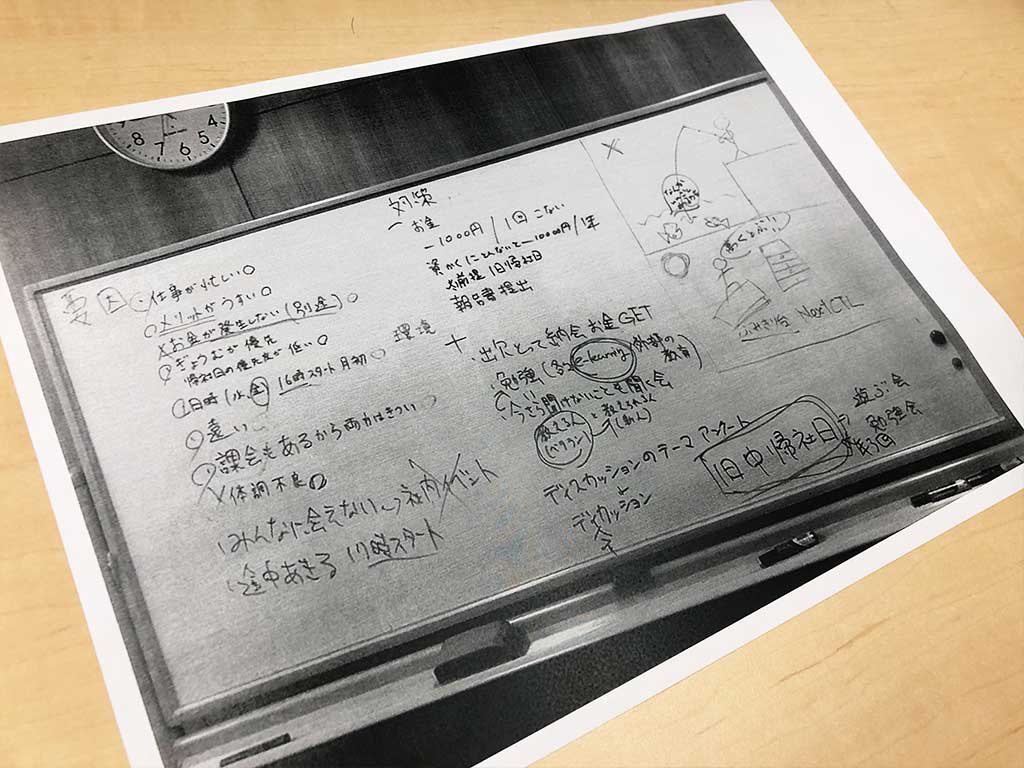

(自主的に取り組んだ会の議事録)

東京オフィスでの事前ミーティングの結果を共有してもらったところ、本当に取り組みたいこととして以下の3つの案が上がってきたそう。

①離職者を減らす

②帰社日に全員集合する

③「やりたい仕事」をする

各チームより、事前ミーティングの内容を発表してもらいます。

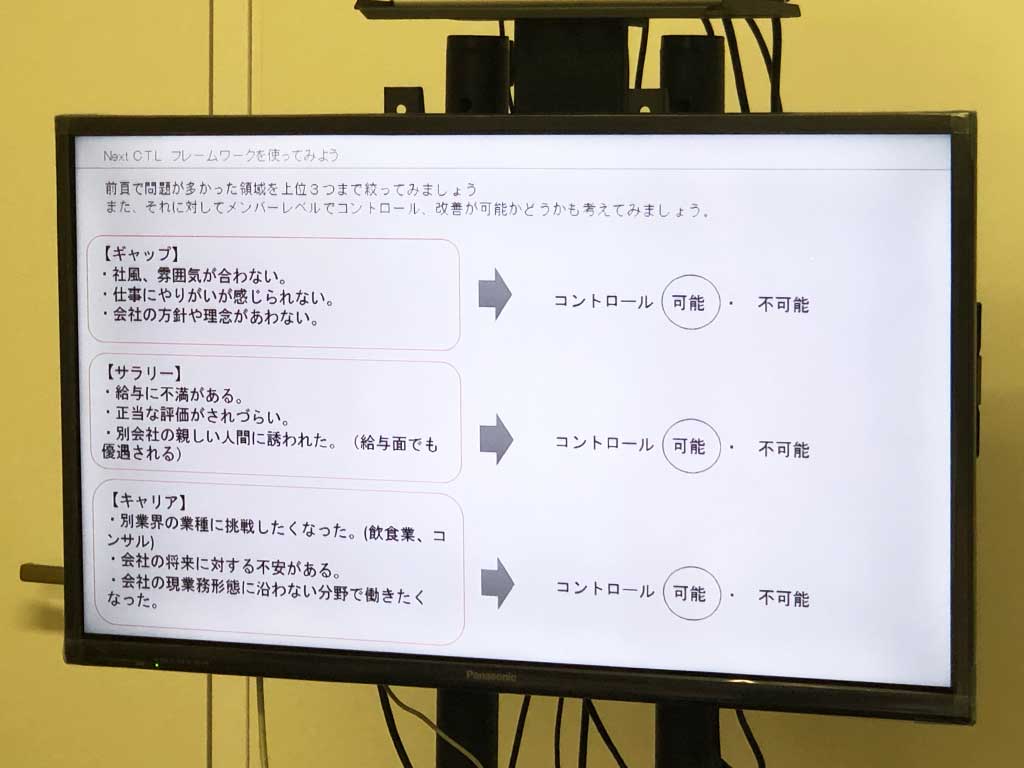

①離職者を減らす

●現状:毎年、離職者が出てしまう → 理想:離職者を0にしたい

●問題:意識のギャップ/評価/キャリア

意識のギャップ・・・社風に馴染めない。仕事にやりがいが感じられない。

評価・・・正当に評価されていないと感じてしまう人がいる。

(現状は上司が部下を評価する仕組み、フィードバックがない場合もある)

キャリア・・・別の業界に興味を持ってしまう。漠然とした不安を感じる。

●解決する順番と方法

評価・・・評価制度の見直し。会社自体の売上も並行して増やす。

意識のギャップ・・・サンクスレターの導入など、やりがいを感じられる環境に。

キャリア・・・新規事業を立ち上げる、案件の幅を広げてやりたい仕事をできる環境にする。

②帰社日に全員集合する

●現状:帰社日に全員が揃わない → 理想:全員揃うようにする

●問題:業務多忙/帰社日のメリットを感じられない

●解決する順番と方法

特に重要視すべきなのは、帰社日のメリットを感じられていないこと。

帰社しないことのデメリットを作る。(帰社できない理由の報告書作成)

メリットを作る。(ベテランが若手に教える勉強会)

業務多忙な中でも帰社できるような仕組みづくり。(1日中帰社日)

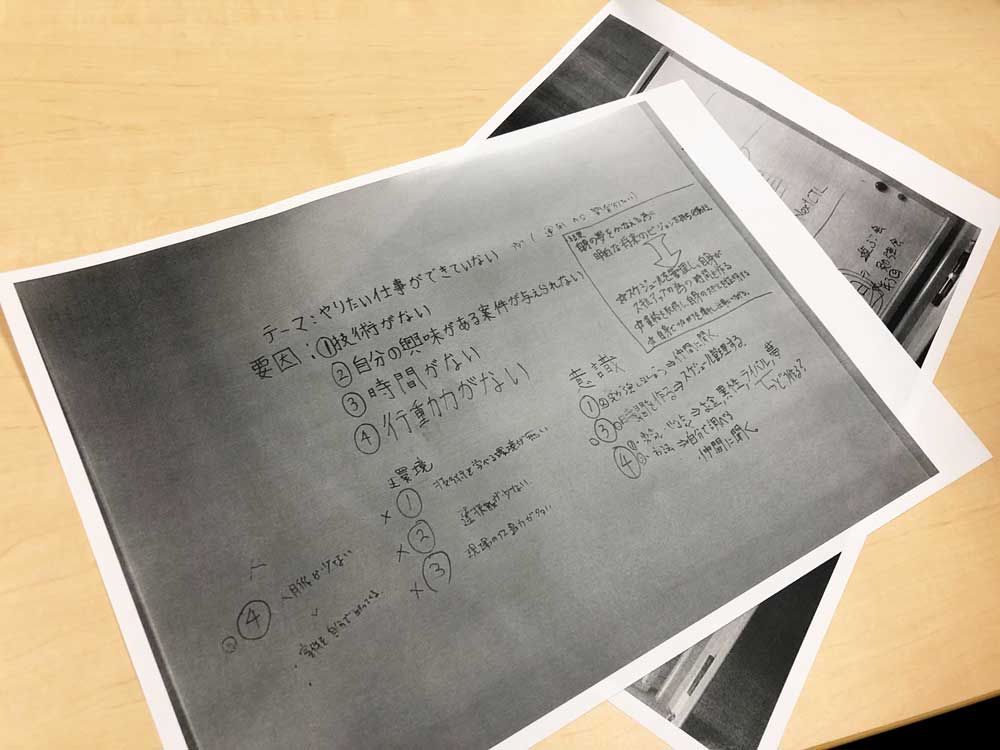

④やりたい仕事をする

●現状:100%やりたい仕事が出来ているわけではない → 理想:自分達がやりたい仕事ができる会社に

●問題:行動力/環境/意識

行動力・・・自分たちで案件をとってくるような行動力がない。

環境・・・時間がない。技術力が足りない。実績がないため仕事がもらえない。

意識・・・技術力を補う勉強・時間を作る動き・行動力。

●解決すべき順番と方法

意識・・・先輩や仲間に勉強の仕方を聞き、日々研鑽する。

環境・・・タスク管理で時間は作れる。

行動力・・・即行動し、自分の成長を実績とし社内外の信頼獲得へ繋げる。

→総じて、明確なミッションを持つことも重要と考えた。

「自身の夢を叶えるために、明確な夢とビジョンを持ち、行動する」をスローガンとし

やりたい仕事をできる会社に。

問題解決に向け、チームを編成。「誰が・いつまでに・何をする」を決め、具体に落とし込む。

事前ミーティングの内容が共有されたところで、改めて「なぜNext C.T.Lをやるのか」の目的確認を行います。

「上層部からではなく、若手からの発信を促進して、なおかつ優秀な若手を採用したいから」

「メンバーの成長のため?」

メンバーたちが個々の意見を話してくれる中、最後に講師の柴田氏より下記のようなコメントが。

「そもそも発起人の松井さんがNext C.T.Lを立ち上げた目的は、”みんなに素敵な人生を歩んでほしい”ということ。それは常に忘れずに取り組んでほしい。主語は、あくまでも『自分』。コンピュータ技研をどうするか、の意識は捨てて『自分たちがどうなるのか』を主軸にしてほしい」

改めて主語を「自分」に置き換えたところで、事前ミーティングで上がった3つの問題を解決する方法を話し合います。しかし、各チームの発表を受けて、メンバーたちの中で「自分が」取り組みたい問題を選び直すことに。

もっとも関心が高かったのは「②帰社日に全員集合する」。

「よく考えたら、退職者も結局は帰属意識の問題では?」

「帰社日に全員集合させて、勉強会をすれば『やりたい仕事』の問題解決にもつながるかも」

「退職者も減りそうだよね」

そんな声が上がり、まずは「②帰社日に全員集合する」について全員で取り組むこととなりました。

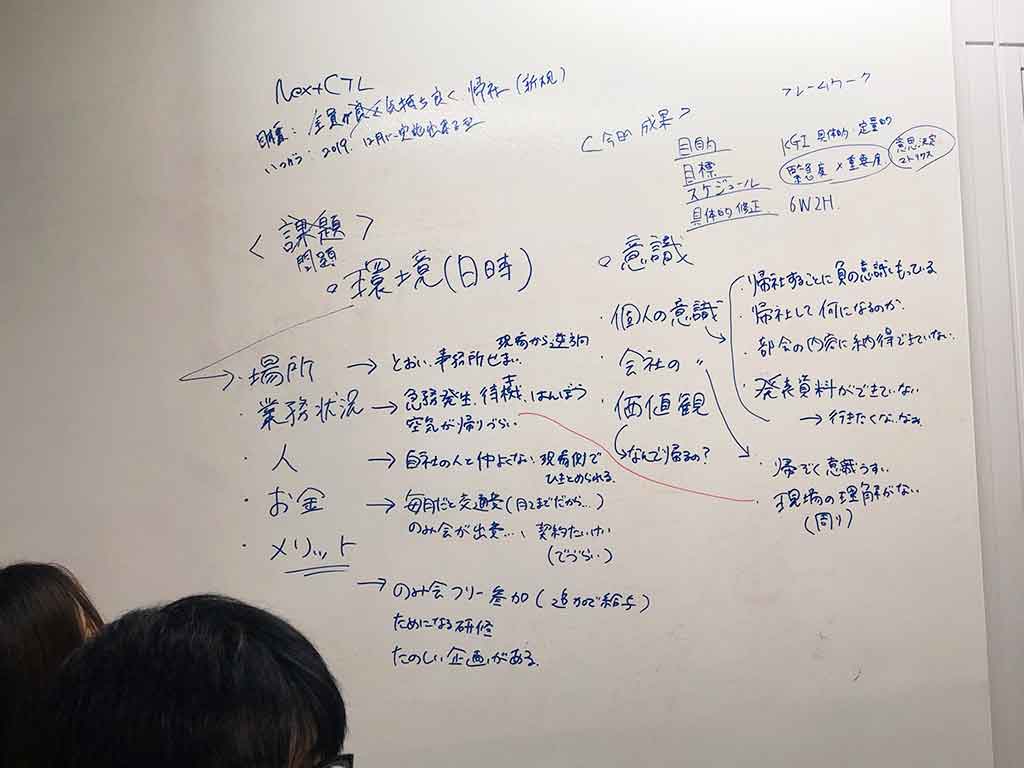

ここからは問題解決に向けた話し合いを進めていきます。

■話し合う内容

- 問題の仕分け

- 問題ごとの課題出し

- 課題解決のためのスケジュールを決めていく

- 誰がやるのか?担当も決めていく

問題の仕分けは全員で行い、次のように分類されました。

- 場所

- 業務状況

- お金

- メリット

続いて2〜3人1チームに分かれ、「業務状況」「場所」などの要素をより深掘りしていきます。

(真剣な表情で取り組むメンバーたち)

それぞれ問題を深掘りした内容を共有してもらうと、次のような状況が見えてきました。

・意識

→ 帰社する目的を理解できていない。

現場に対する気遣い(負の意識=先に帰って悪いな・・)

必要資料の作成が間に合わず、出にくい。

(部会に向けた発表資料はプライベートの時間で作らなくてはいけないという問題(思い込み)も)

東京大阪のオフィスごとの文化の違い。

上司が厳しいチームもある。

・場所

→常駐先の会社が遠い。一番遠いのは名古屋。

・業務状況

→タスク管理ができていない。

急務の発生。

周囲の理解不足。(クライアントとの契約内容、関係性)

・お金

→帰社日に懇親会費の補助などがあったら嬉しい。

会社全体で帰社日をもっと重要視して予算を割いても良いのでは?

・メリット

→上記の「お金」と重複しそう。

社員にとって何がメリットなのか、いろいろ試して探っていくのが良いのでは。

技術向上につながる勉強会なども良さそう。

課題出しの話し合いが盛況となり、ワーク時間はここで終了。

課題解決のためのスケジュールと担当決めは次回セミナーまでに、メンバー間で話し合ってもらうこととなりました。

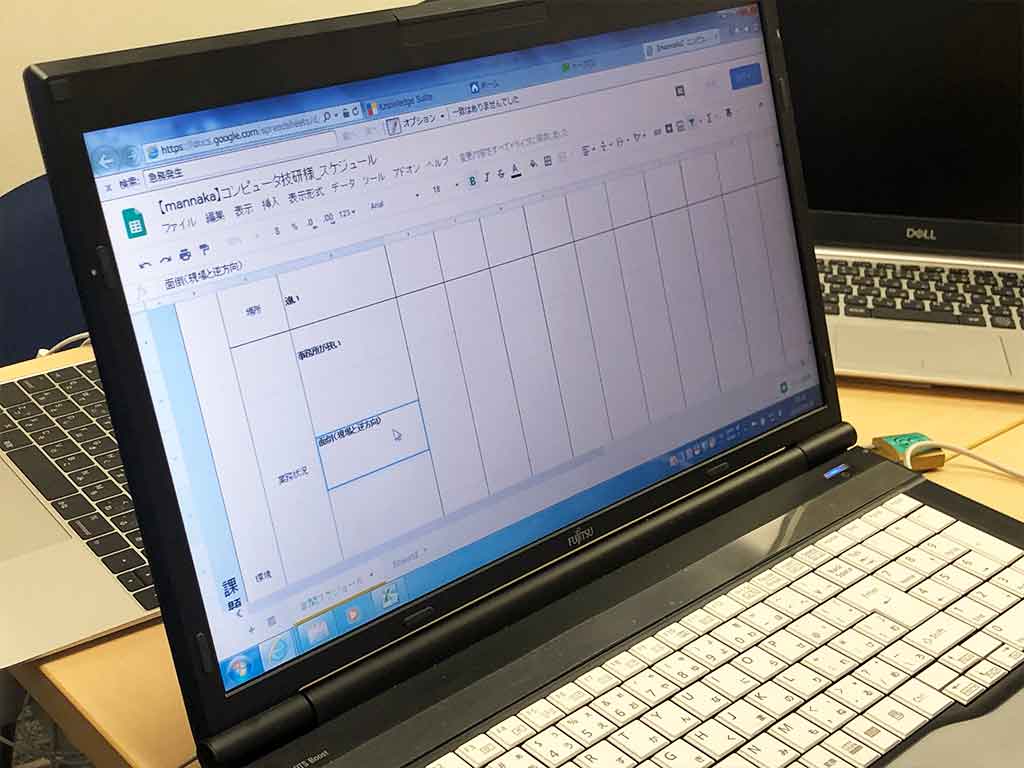

定量的・定性的な課題とスケジュールを一つにまとめるプロジェクトシートを作成。

担当者も明記し、定期的に進捗状況を確認します。次回までにこのシートを埋めてもらう予定です。

プロジェクトをもっと「自分ごと」に

もっと自分たちの幸せを願い、“会社”を楽しもう

今回、問題の深掘りをしていく中で見えてきたのは、「クライアント企業のため」というNext C.T.Lメンバーの意識の高さ。

帰社日の問題、離職者の問題、個々の問題を話し合う上で必ず出てくるのはクライアントを気遣う言葉でした。

その意識の高さはコンピュータ技研の強みである一方で、「もっと自分たちの幸せも願って良いのかもしれない」という意見も、ワークの中で多く聞かれました。

「現在の事業内容、クライアントとの関係性、業務時間・・・そんな一つ一つを『前からそうだから』『当たり前だから』と決めつけず『自分たちがどうしたいか』をもっと考えて、会社を変えて良いんだ」

という意識が持てたことは、今回のセミナーにおいて大きな気づきだったのではないでしょうか。

また、スケジュールの都合上、第3回のセミナーは大阪オフィスが先に実施、東京オフィスは翌週の実施となりました。大阪オフィスでのセミナーで見えた良かった点・より改善できたであろう点を東京オフィスにすぐに共有し、東京オフィスのメンバーもそれを受けてスピーディに動いてくれたことで、東京オフィスは一歩進んだところからセミナーをスタートすることができプロジェクトも大きく前進しました。

これからも両オフィスの密な相互情報交換が、セミナーの価値を高めてくれることは間違いありません。

第4回のセミナーでは、Next C.T.Lメンバーがどんな表情になっているのか。

今からお会いするのが楽しみです。

次回のセミナーレポートもどうぞお楽しみに。